こんにちは!ブログ管理者のひろよんです。

今回は、防波堤釣りの定番「サビキ釣り」について書いていこうと思います。

サビキ釣りでは定番のアジ、イワシ、サバ、コノシロ、場所によってはチヌやタイ、グレなども釣れることがあり、大きな群れが回ってくれば、釣りが初めての人でも思わぬ大漁になって、それがきっかけで釣りにはまる人がいるほどです。

釣り初心者には特におすすめしたい釣り方です!

サビキ釣りとは

「サビキ釣り」とは、まき餌を入れたカゴにまき餌(主にアミエビ)を入れ、そのカゴにまき餌に似せた疑似餌針がいくつも付いた仕掛けを付けてまき餌に寄ってきた魚を釣る方法です。

特に足場の良い堤防や漁港で行うサビキ釣りは手軽に安全にチャレンジできる簡単な釣りです。

対象魚は小アジ、小サバ、イワシ、サッパ、コノシロなどの回遊魚がメインになります。小アジ、小サバは6月頃からつれ始めますが、そのほかイワシ、サッパ、コノシロなどサビキ釣りの対象魚は幅広いので、回遊次第で1年中狙う事ができます。

サビキ釣りのポイント

僕の良く行く瀬戸内、山陰地方では、初夏から夏にかけては水深があり、潮通しの良い堤防や漁港であれば大体どこでも釣れます。秋からの大型シーズンはその年どこで釣れてるか?が違うので、こまめなリサーチと、SNS等での情報収集が釣果の分かれ目となります。

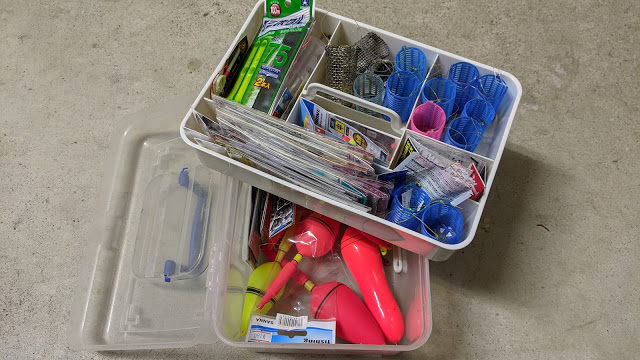

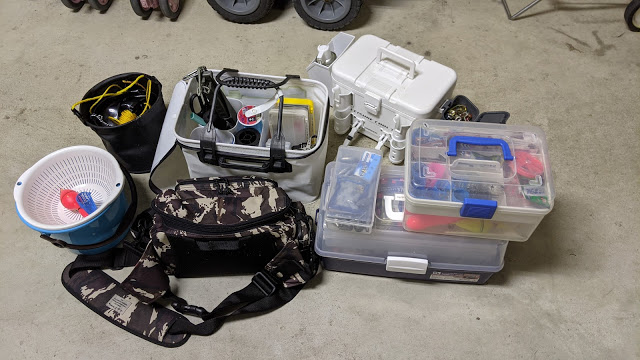

サビキ釣りに必要な道具(タックル)

竿

初めてサビキを始める人には僕は磯竿やサビキ竿ではなく、投げ竿の4.5mくらいのものを(オモリ負荷20号くらい)勧めることが多いです。

最近の投げ竿は軽量で扱いやすく穂先も柔らかいので、投げサビキにも使え、また本来の目的である投げ釣りにと汎用性が高く、サビキ竿や磯竿のように穂先がすごく細くて、折れることもほとんどないためお勧めです。

リール

リールは5000番(ダイワLT規格なら6000番)の位の大きさのスピニングリール。糸はナイロン3~5号位です。投げサビキが主流の地域だとナイロン5号巻いておけば問題ないと思います。あくまで、サビキ釣りのメインはサビキ仕掛けにあるため、竿とリールがセットになった「セット竿」でも釣果にそれほど差が出ないのもサビキ釣りの特徴です。

仕掛け

市販の仕掛で問題ありません。その時釣れている魚にあわせて選びましょう。

サビキの3、5、7、10号サイズの色は白、ピンク、ハゲ皮を各3セット位そろえておけばいいのですが、これだけで結構な金額になるので、わからないときは近くの釣具屋さんで聞いてそろえるのがベストです。

大手釣具チェーン店でもいいけれど、大きな漁港なら近くにあるような個人商店で聞いてみるのが一番いいと思います。

地元の商店だと魚の回遊ポイントや最適な色、サイズをよく知っていますし、仮に回っているのがアジではなくカマスの場合、釣り方もサビキも全然変わるので僕はよく地元のお店に行きます。

撒き餌

まき餌はアミエビの冷凍ブロックを解凍して使うのがおすすめです。

常温チューブとか簡易タイプがいろいろありますが、釣果を求めるには冷凍ブロックがベストだと思います。

冷凍ものは解凍すると汁が出ますので、ざるなどで水気を切るか、アジパワーなどの粉をいれてある程度固めておくと周りに飛び散りにくく使い勝手がいいです。

その他の道具

水くみバケツ:高い堤防の上からでも水面に落として引き上げると簡単に水が汲めるロープ・オモリ付きのバケツです。

撒き餌用バケツ:蓋つきのバケツがおすすめ。蓋が付いていない場合、帰りの車で匂いが出たり、雨が降ってきたときに撒き餌がドロドロになったりします。

竿立て:堤防や安全策に竿を立て掛けておけない場所の時に使います。

クーラーBOX:魚を持ち帰るのに必要です。鮮度良く持って帰るためペットボトル氷か保冷剤で中をよく冷やして!

メゴチバサミ:つった魚をはさむ道具です。毒がある魚や直接さわりたくないときにもオススメです。(実際直接素手で触ってると手がぬるぬるになって遠投サビキの時キャストがすっぽ抜けたりします)

マルチプライヤー:魚から針をはずす時や仕掛けを切るハサミにへと複数の用途に使えるプライヤー

手拭き用のタオルか雑巾

サビキ釣りで釣ってみよう!

足元で釣る

(1)竿にリールをセットしガイドに糸を通します。

(2)サビキ仕掛けを結びます。

(3)サビキ仕掛けにカゴ付きオモリを付けます。

釣り方

撒き餌を8分目ほど入れます。

リールのベールを起こし、糸が出る状態にして仕掛けを底まで落とします。

仕掛けが着底すると糸がゆるみます。ベールを戻して竿先が曲がるくらいまで糸を巻きます。

10秒くらいで魚のアタリがない時はゆっくりと竿先しゃくってカゴの餌を出し、また同じ位置までゆっくりとおろして誘います。2,3回しゃくるとカゴの餌がなくなるのでリールを巻いて仕掛けを回収して、エサを入れなおしてから再度投入しましょう。

魚がかかると竿先がブルブルブル!としますのでゆっくりとリールを巻いて釣り上げます。

ちょっと投げてみよう

ちょい投げの場合、ラインにウキ止め糸、シモリ玉、ウキ、シモリ玉と付けてその下にサビキ仕掛けを付けます。

錘がサビキ分だけ下になるので、しっかり周りに注意して意識して投げましょう。

釣り方

撒き餌を8分目ほど入れます。

リールのベールを起こし、仕掛けを沖に投げます。

仕掛けが沈むとウキが立つので、軽く竿をしゃくってエサを出し糸ふけ分だけ糸巻きます。

そのまま2,3分流して魚のアタリがない時はゆっくりと竿先しゃくってカゴの餌を出し、また糸ふけを取り2,3分待ちます。やはり2,3回しゃくるとカゴの餌がなくなるのでリールを巻いて仕掛けを回収して、エサを入れなおしてから再度投入しましょう。

魚がかかるとウキがスポーンっと海中に引き込まれますので慌てずリールを巻いて釣り上げます。(アジの場合、たいていウキが引き込まれるのですが、サバの場合左右に走りだしたり、コノシロの場合ウキが浮いて横になったり、魚によってパターンがあります。)

サビキ釣りでたくさん釣りたい!釣れる人と釣れない人

サビキ釣りをした経験のある人なら、同じ波止でとなりの人がバンバン釣るのに、自分だけ釣れないということはよくあると思います。誰でも簡単に始められる釣りなのに、明らかに釣れる人、釣れない人がいます。

これを考え出すと、はい、サビキ地獄にはまってしまいます。サビキ釣りは簡単な反面、上カゴ、下カゴ、サビキの色、サイズ、撒き餌の種類などで、釣果に差が出てしまいます。これがサビキの醍醐味です。

たくさん釣るための秘訣!

1.釣り場で挨拶しよう

あなたが釣り場についたとき、適当に空いているスぺースがあったとします。

両隣に「こんにちわ!ここ入っていいですか」これだけでずいぶん物事がスムーズにいきます。

サビキにはたまに大物がかかったり、場合によっては”わらしべ長者釣り”(かかったコアジにヒラメやスズキが食いつくこと)になって思わぬ大捕り物になることがあります。

挨拶しておけば、「すいません、タモ入れしてもらえますか?」なんてお願いできるのに、最初の印象が悪いとガン無視されることもあります。

また、隣が地元の人の場合、タナ、サビキの色、サイズ、など丁寧に教えてくれることが多いです。(サビキ釣りは一か所に同じタナで、同じような仕掛けで入れることでみんなの釣果が伸びるため)

2.タナ

だいたい、どの釣りでもタナを釣れって言うくらい棚が重要なのですが、ことサビキ釣りではこの傾向が顕著だと思います。

波止に自分ひとりで釣っているときは、釣れなければ一番底から1mずつタナを変えていくことで、魚のいるタナを把握することができるとおもいますが、波止で大勢が釣っているときは、一番早いのは隣の人に聞くことです。

また自分だけみんなと違う魚が釣れるときはやはりタナが違いますので、隣の人に聞いた方が速いです。(例、みんなアジが釣れているのに、自分だけいつもサバで仕掛けがぐちゃぐちゃで帰ってくるなど)

3.サビキの色や種類

サビキ釣りというくらいでサビキ仕掛けの違いは釣果にはこの傾向が顕著だと思います。

周りの人と同じタナに合わせたのに、釣れない、魚種が違う要因にサビキ仕掛けの色や形が違うことが原因のこともあります。

実際、僕の良く行くとあるエリアでのアジサビキではハゲ皮やピンクスキン、フラッシャー付きを使うと周りはどんどん釣れているのに、ほとんど反応しなかったりします。

4.撒き餌をこまめにまく

アジは上からのエサへの反応がよく、仕掛けをゆっくりと下げていく誘いが有効です。仕掛けを下げるときにカゴから撒き餌が放出され、アジがかかりやすくなります。

僕のおすすめはカゴは金属タイプで比較的網目の小さいもの。プラスチックのカゴは餌が出やすく、棚が深い場合はこまめな誘いをする前にエサがなくなってしまいます。

最後に

夏が過ぎ秋になると、夏の小アジから沖を回っている大型のアジの接岸が始まります。アジのいるタナはほぼ底になりますが、堤防際まではなかなか寄ってきません。

遠投サビキで沖から探ってくると思わぬ大型の群れに出会えるかもしれません。

私もこの秋にはサビキで尺アジを沢山釣りましたが、中には40cmクラスを吊り上げる人もいて、通い詰めてしまいました。

ただ、年中通して楽しめるサビキ釣りは奥が深く、初心者から何年も釣りをしている人までアタリの来た瞬間は最高の笑顔で楽しめる釣りです。

みなさんもぜひ、家族や友人を誘ってサビキ釣りに出かけてみてください。

コメント