夏場の猛暑が過ぎ、9月も終わりになり、朝晩ちょっと冷え込むようになると、山陰で大きなアジが色々なところで釣れ始めます。

僕の場合、例年12月終盤頃までは釣果が出せるので、今回はアジ、特にここ数年が山陰に通っわかったこと、感じたことについて書いていこう思います。

アジについて(基本)

アジの種類

アジは、アジ科に含まれる魚の総称で、筆者のメインフィールドである瀬戸内、山陰では主にマアジとマルアジ(青アジ)の2種類になります。一瞬同じに見えるマアジとマルアジですが、一番簡単な見分け方は尾びれの手前に小さいヒレが付いているかどうかです。このひれが付いていたらマルアジ、無ければマアジになります。

アジはスーパーなどでもよく見かけますが、そのほとんどがマアジです。

たまにマルアジも売っています。若干ですが丸アジのほうが身が柔らかく(水っぽく)食味に劣りますが、マルアジだけ食べてるときはあまり気になりません。

山陰地方で大型アジのシーズンがやってくると地元のおじさんたちがこぞって釣りに来ていますが、マアジが釣れている日に丸アジが釣れると、「ありゃー、青(マルアジのこと)かぁ」ってポンポン海にリリースいてるのもよく見ます。

マルアジも干物とかにすればおいしいのに、、、と筆者はいつも思っています。

アジのおすすめの食べ方

5~10cm程度のアジ

初夏から山陰地方の各漁港湾内や防波堤で手軽に釣れる豆アジはゼンゴなどと呼ばれ、捌く手間と可食部の少なさからリリースする人も多いですが、ひと手間掛ければ、唐揚げ、南蛮、マリネなど頭からしっぽまでおいしく、、、いや、アジの中では一番おいしいかもしれないです。

防波堤などでも、中~大型のアジには目もくれず豆アジ専門で釣っている人も見かけます。

骨までカラッと揚げたコアジは夏のビールのつまみに最高です!

10~20cm程度のアジ

夏も終わりになると初夏の豆アジも大きくなり、10~20cmくらいのアジがサビキで鈴なりに釣れるようになります。このサイズはギリギリ中骨も口に当たらず釣りたてのプリップリの刺身を味わうには最適なサイズだと思います。頭ごと唐揚げにしたらちょっと骨が口に残るようになるので綺麗にさばいて中骨で骨せんべいや背中側から切れ込みをいれてカラッっと骨まで揚げるとおいしく頂けます。

20~30cmのアジ

このサイズはアジングでもサビキでも良型と言っていいのではないでしょうか?

釣り味も楽しめますし、お刺身でも塩焼きでも、おいしくいただけます。安定のおいしいサイズではないでしょうか?

30cm~

いわゆる尺、メガ、ギガと言われる大物個体。

釣り味は最高ですが、アジは環境と食性に左右されると思います。

瀬戸内でよく釣れる葉っぱ形状の太った奴は油ぎっしりですごくおいしいと思いますが、山陰の大型個体は比較的スリムな個体が多く、さっぱりしている反面、身が硬くてゴリゴリの個体もいるので、2,3日熟成させた方がおいしいと思います。

また、山陰でも中海~境水道と外洋のアジでは少し味わいが違う気がします。

アジを釣ろう!

僕は瀬戸内アジの回遊や習性はよくわかりません。毎年時期が違う上に、その年の大雨や青物の入り方で全然違うので、いつもSNSなどで釣れてるよって書き込み見て釣行に出かけることが多いです。

一方山陰ではある程度安定して回遊しているようでアジが釣れる釣り場・時期・時間は、瀬戸内ほどランダムではなく時期にあった場所と釣法、時間で大漁が目指せます。

アジは回遊性の魚

一般的にアジは、毎年春頃に外海で生まれた稚魚が湾内に入り、ある程度成長したら、再び外海へ出ていくという習性を持ちます。そのため漁港内などの波止の足元で釣れるアジは主に豆アジという事になります。

一方、エサが豊富な場所ではアジは外海へ出ずに、冬季に入っても湾内に居着く個体もいます。

こういったアジは体色が黄色がかり金アジと呼ばれることもあります。

また、アジは群れで行動するのですが、朝夕のマズメ時などには、かなり大きな群れが活発に捕食活動をし、サビキでいわゆる鈴なり(一つの仕掛けに5,6匹釣れてくる)になるのもこの時間帯が多いです。

アジは常夜灯などに集まる性質がありますので、アジングは夜釣りがメインになります。アジングは撒き餌でアジを寄せないため、ある程度魚の密度が高い方が釣りやすく常夜灯周りが好まれますが、実際にはアジの付き場がわかっている場合には真っ暗でもアジングが成立したりします。

山陰アジはシーズン開幕からビッグサイズ

山陰へアジを釣りに行くとき前述の「毎年春に外海で生まれた稚魚が湾内に入り~波止の足元で釣れるアジは主に豆アジという事になります」に関してはその通りだと思います。

子供の夏休みが始まるころ、山陰の各漁港では3,4号の小さなサビキ針で豆アジがたくさん釣れ始めます。

子供たちを連れたお父さんが頑張っているのをよくみかけます。

一方で、アジは毎年5月ころになると接岸しサーフエリアで産卵をします。

山陰地方は広大なサーフエリアがあります。サーフでなくても沖合はたいてい砂地になっていることが多いようです。

シーズン開幕とともに、産卵期の大型個体を狙ってブッコミ投げサビキや遠投サビキで40cmオーバーのアジを釣るのも人気です。個体数は少ないものの2,3匹釣ったら記憶に残るような満足できる釣りができるのも醍醐味です。

産卵後は、そのままサーフエリアを12月ごろまで回遊しているようです。

山陰地方ではシーズン開幕からビッグサイズが狙える数少ないエリアです。

大型アジが釣れるポイント

潮通しのいい堤防などで、5~6月頃からのシーズンが開幕する頃になるとグルグルと回遊し、朝夕を中心に防波堤付近まで、深さのある場所だと足元までやってきます。

どこの釣り場もそうですが防波堤の先端付近が一級ポイントになりますが、潮目まで遠投できれば特に先端でなくても良好な釣果を得ることができます。防波堤が折れ曲がっていて潮が巻いていたりするとこもよくアジがいます。

そして人気ポイントは人も多くなかなか場所に入れないのですが、活性期では、マズメの1,2時間で40Lクラスのクーラーがいっぱいになることもあり、そのような日だとたくさん釣った人はどんどん帰っていくので、ちょっと待ってると場所が空くことも多いです。

大型のアジは潮通しの良い沖の潮目に回遊してくるので、仕掛けを遠投する方がより優位だと思います。

また、大型になるほど警戒心が強く、底付近で撒き餌を食べているようなのでサビキなどでは針掛かりした位置を見てタナをこまめに調整しましょう。

アジの釣れる時期・時間

サイズを言わなければ、初心者でも簡単に釣りやすいシーズンは7月~11月ころがいいと思います。

山陰ではシーズン通して大型アジが狙えるため、コアジの欲しい人は足元へ、大型アジを狙う人は遠投でと、岸からの距離でサイズが変わるのも面白いところです。

シーズン中のコアジに関しては、ほぼ釣れるといってもいいのですが、大型アジは回遊性が強く朝まずめは堤防で2,3匹だったのに、夕まずめは一人4,50匹などとムラが出るのは仕方がないところです。

また11月ごろから海水温の低下とともに、アジは沖の深みへと落ちていくので、11月に入るとますます釣果にムラが出るようになります。

また時間に関しては日の出から朝7時くらいまでの朝まずめと、夕方4時ごろから日の落ちるまでの夕まずめの時間帯に回遊があることが多いです。もちろん日中も釣れる日はありますし、こればっかりは魚に聞かないとわかりません。

山陰アジの仕掛け

山陰でのアジ釣りの仕掛けは

・足元のコアジを狙う

ウキ無しサビキ、ウキありサビキ どちらも下カゴが多い。

・遠投ウキ下カゴ

通常の下カゴを磯竿か投げ竿で遠投。

天秤付きカゴで食わせエサをつけている人も多い。

・遠投ウキ上カゴ

上カゴにプラスチックのカプセルのようなカゴを使う人が多い。

底のおもりの手前に天秤入れて食わせエサ付ける人も多い。

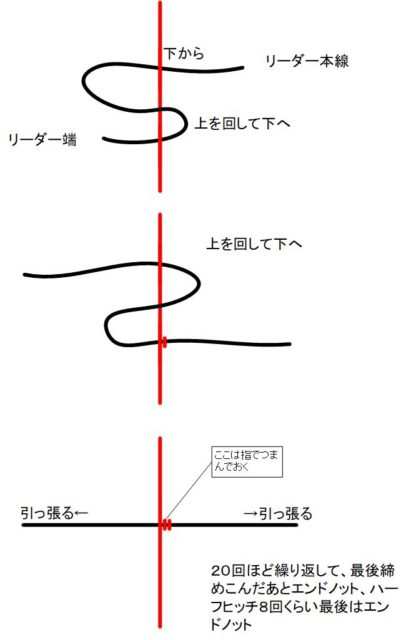

・遠投ウキ上カゴ吹き流し

上カゴに普通のおもり付きカゴか遠投かご釣りのカゴを使い底に錘を付けないスタイル。

錘部分がウキ近く遠投しやすい。より長距離を投げたい場合に向く。

またサビキ部分がフリーになるので、食いが悪いときには自然な誘いが効く一方で、コノシロのような食い上げてくる魚のあたりが取りにくい。

よく絡まるので太ラインのサビキ仕掛け推奨。

・ブッコミサビキ

カゴ仕掛けに水中ウキをつけて水中でサビキを立たせる方法。

産卵期など、底に大物が付いているときに有効。ただ。沖合まで砂地で障害物がないことが条件になるなど使える場所が限られる

・アジングおよびルアー

アジングの場合、流れのはやい場所での軽量リグは大型の潜む底まで探るのが難しくなります。

1.5gや2gのJHでもアジは飲み込んできますので重めのリグで手早く探ってアジのいる場所を探します。

また、朝マズメや夕マズメは3~10gくらいのメタルジグやジグサビキなどもおすすめです。イワシなどのベイトが入って活性の高い時だと1投1匹のペースで釣れることもあります。

最後に

山陰アジを攻めるようになって、地元の方と仲良くなってアジの周回パターンや各漁港情報を収集したり、若い子にアジングやジグサビキの釣り方を教えてもらったり、名前も知らないけど、釣り場であって、あ、お久しぶり!って声を掛け合う人も増えてきました。

顔見知りが増えていくにつれ、釣れるアジのサイズも上がってきて、その情報をもとに今回記事にまとめてみました。

場所や季節によって一番釣りやすい釣り方やポイントも変わってくるので、皆さんもいろいろ試して、また、一度山陰に行ってみようと思う人の助けになればと思います。

コメント